Column

成人式振袖お役立ちコラム

2025.07.23

成人式・振袖の豆知識

振袖の正しいたたみ方とは?初心者でも安心の手順と保管のコツを解説

目次

成人式のために振袖をご購入された方の中には、式が終わったあと、ご自宅に持ち帰った振袖の扱いに悩まれている方も多いのではないでしょうか。

着物はたたみ方を誤ると、シワや型崩れの原因になり、美しい状態を損ねてしまう恐れがあります。

今回は、振袖に不慣れな方でも安心して取り組めるよう、基本のたたみ方を【画像付き】で丁寧に解説。

さらに、振袖を長く美しく保つための保管方法や注意点についても、専門的な視点からわかりやすくご紹介します。

大切な振袖を、次に着るときまで美しく保管するために、正しい知識と手順をぜひ身につけてください。

振袖をたたむ前に知っておきたい準備と注意点

振袖をきれいにたたむためには、いきなり作業に入るのではなく、いくつかの準備と確認が必要です。

とくに振袖は、正絹(しょうけん)と呼ばれる高級シルク素材で作られていることが多く、湿気や摩擦に非常にデリケートです。

丁寧な取り扱いが、型崩れや劣化を防ぐための大切なポイントになります。

ここでは、たたみ始める前に押さえておきたい基本事項と、あると便利なアイテムをご紹介します。

シワや汚れは事前にチェックを

着用後の振袖は、汗や皮脂、ファンデーションの付着など、目に見えない汚れが残っていることもあります。

特に、衿元・袖口・裾まわりは汚れやすい部分です。

放置すると黄ばみやカビの原因になるため、たたむ前に次の点を確認しましょう。

- ・衿元・袖口・裾に汚れがないか

- ・生地に湿り気が残っていないか

- ・全体に目立つ折りジワやヨレがついていないか

もし湿気が残っている場合は、着物用ハンガーにかけて1〜2時間ほど陰干しを行いましょう。

絹は紫外線に弱いため、必ず直射日光を避け、風通しの良い室内で乾燥させてください。

振袖以外の小物は別で整理

振袖と合わせて使用した帯・帯揚げ・帯締め・伊達衿・長襦袢などの小物類は、それぞれ形状も素材も異なるため、振袖本体と一緒にたたまないよう注意してください。

特に帯は芯材が入っているため、振袖に巻き込むと形が崩れやすく、生地にも負担がかかります。

小物も1点ずつ汚れや湿気を確認したうえで、個別に保管しましょう。

たたむ際にあると便利なアイテム

振袖を正しくたたみ、美しい状態で保管するためには、事前に専用の道具を揃えておくことが大切です。

以下にご紹介するアイテムは、着物の扱いに慣れていない方でも、安心して作業を進めるうえで役立ちます。

着物ハンガー

袖丈の長い振袖に対応したロングサイズのものが最適です。

着用後すぐにかけておくことで、湿気を飛ばし、シワや型崩れを防ぐことができます。

できるだけ通気性のよい素材(木製やプラスチック製など)を選びましょう。

風呂敷

たたんだ振袖をやさしく包むために使用します。

静電気の発生を防ぎ、生地表面の擦れや劣化を軽減できるのが特徴です。

見た目も美しく、贈答用や保管用にも適しています。

たとう紙

着物の長期保管には欠かせない専用の包装紙です。

和紙の構造が通気性・吸湿性に優れており、防湿・防虫効果も期待できます。

市販されている「たとう紙」の中には、防虫・防カビ加工が施されたものもあります。

保管環境によっては1〜2年に一度の交換が推奨されます。

防虫剤

着物専用の無臭タイプを選ぶのが基本です。香料入りやナフタリン系の防虫剤は、絹の繊維を傷めたり、におい移りの原因になる場合があるため注意が必要です。

設置の際は、たとう紙の上部に置き、直接振袖に触れないようにしてください。

振袖の基本のたたみ方【画像付きで解説】

振袖は袖が長く、身丈もたっぷりあるため、一般的な着物よりもたたみ方にコツが必要です。

特に正絹(しょうけん)素材は非常に繊細で、扱いを誤るとシワや型崩れ、繊維のずれによる折り跡の原因になります。

ここでは、着物全般に使える丁寧な折り方「本だたみ」の手順を、初心者の方にもわかりやすくステップごとに画像付きでご紹介します。

広げるスペースやたたむ環境も含めて、しっかり確認してから進めましょう。

【全体の流れ】振袖の“本だたみ”は7ステップ

一般的な着物にも使える「本だたみ」と呼ばれるたたみ方では、以下のような手順で進めます。

- ①振袖を広げる

- ②下前の衽(おくみ)を折る

- ③上前の衽を重ねる

- ④上前全体を折り返す

- ⑤上前側の袖を折り返す

- ⑥下前側の袖を折り込む

- ⑦身頃を半分に折る

ステップ①:振袖を広げる

まず、振袖を床に広げます。

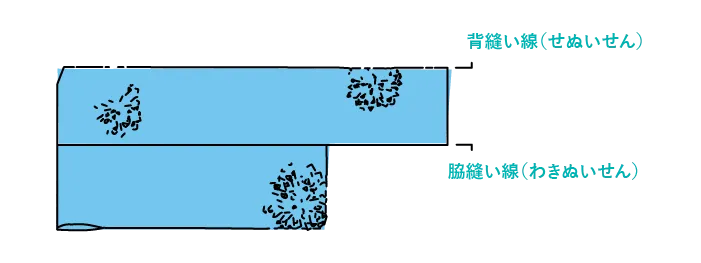

左手側に衿、右手側に裾がくるように置き、背縫い(背中の縫い目)をまっすぐに整えましょう。

下前(体の内側にくる面)を脇縫い線に沿って、内側に折りたたみます。

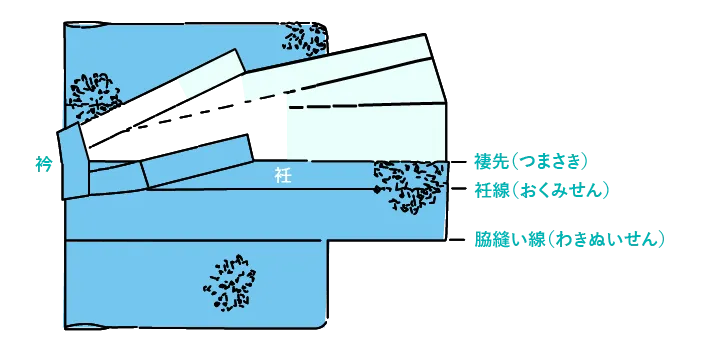

ステップ②:下前の衽(おくみ)を折る

下前の衽(前身頃に縫い付けられた縦の細長い布)を、衽線に沿って手前に折り返します。

あわせて、後ろ衿(うなじ部分)も内側へ折り込んでおきましょう。

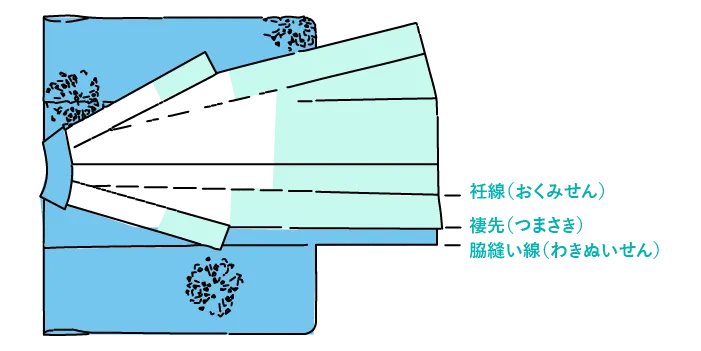

ステップ③|上前の衽を重ねる

下前の折り目に重ねるように、上前の衽を同じように折り返します。

このとき、裾の角(褄先)をきれいに揃えることで、仕上がりの美しさが変わります。

肩回りの縫い目にシワがよらないよう、軽く手でならして整えましょう。

ステップ④|上前全体を折り返す

背縫い線に沿って、上前を手前に折ります。

前のステップで作った下前の折り目と位置を合わせ、左右の身頃が重なるように調整してください。

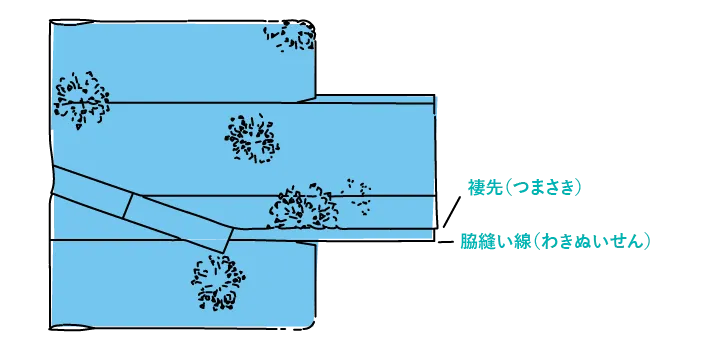

ステップ⑤|上前側の袖を折り返す

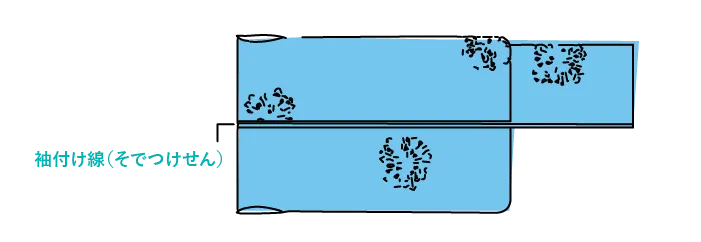

次に、上前側(手前に折った側)の袖を、袖付け線に沿って内側に折り込みます。

身頃の上に袖が重なる形になればOKです。

ステップ⑥|下前側の袖を身頃の下に折る

続けて、下前側の袖も内側に折り込みます。

難しい場合は、全体を一度裏返してから、同様の要領でたたむと形を整えやすくなります。

ステップ⑦|身頃を半分に折る

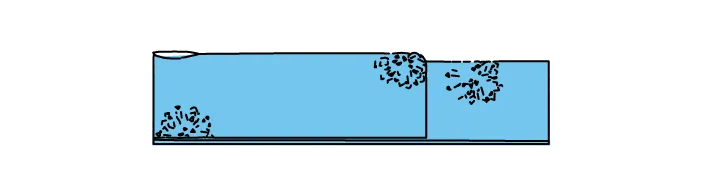

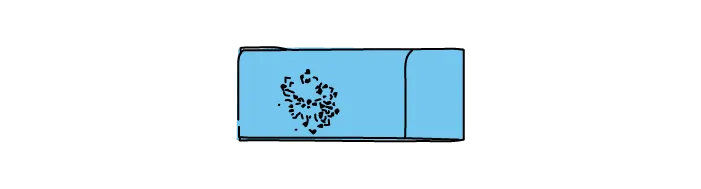

最後に、裾を持って身頃を縦に半分にたたみ、たとう紙に収まるサイズに整えます。

生地をつぶさないよう、やさしく手のひらで形を整えて仕上げましょう。

たたんだ後の振袖の保管方法と注意点

せっかく丁寧にたたんだ振袖も、保管方法を誤るとシワや変色、カビ、虫食いといったトラブルにつながります。

特に正絹(しょうけん)は湿気・光・においに非常に敏感な素材のため、保管環境や使用する道具の選び方が、振袖を美しく保つうえで非常に重要です。

ここでは、ご自宅での適切な保管方法と注意すべきポイントを、専門的な視点からわかりやすく解説します。

自宅保管の基本ルール|湿気・日光・密閉を避ける

振袖を保管する際にまず押さえておきたいのが、次の三原則です。

■ 直射日光を避ける

紫外線は正絹の色あせや繊維の劣化を引き起こす原因になります。

振袖は、日が当たらない押し入れやクローゼットの上段など、暗くて風通しの良い場所に保管しましょう。

■ 高温多湿を避ける

湿度が高いとカビが発生しやすく、絹本来の風合いが損なわれてしまいます。

床下収納や水まわり(洗面所・浴室付近)など湿気のこもりやすい場所は避けてください。

■ ビニール袋で密封しない

通気性のないビニール素材は湿気がこもりやすく、カビの温床になります。

通気性に優れた和紙の「たとう紙」に包んで保管するのが理想的です。

年に1~2回は「虫干し」でリフレッシュ

長期保管する場合でも、振袖をしまいっぱなしにするのは避けましょう。

年に1〜2回程度は「虫干し(むしぼし)」を行い、湿気を飛ばしてカビや虫の発生を防ぎます。

-

虫干しのポイント:

- ・晴れて乾燥した日を選び、着物ハンガーにかけて室内の日陰で数時間干す

- ・たとう紙も開いて、中の湿気を逃がす

- ・虫干し後は、軽く手で整えながら、再度丁寧にたたんで保管

注意:直射日光の下で長時間干すのはNG

シルクの変色や繊維の劣化につながるため、屋内で風通しの良い場所がベストです。

防虫剤の選び方と配置のポイント

防虫剤は、虫食いを防ぐうえで有効ですが、使用方法を誤ると逆効果になることもあります。

正絹に適した防虫剤を選び、配置や組み合わせに注意しましょう。

-

防虫剤使用時のポイント:

- ・着物専用の無臭タイプを選ぶ(香料やナフタリン系は、におい移り・変色のリスクあり)

- ・たとう紙の上部に置き、着物に直接触れないように配置

- ・異なる種類の防虫剤を併用しない(成分が混ざると効果が落ちる、もしくは着物を傷める恐れあり)

和紙・たとう紙の活用法

振袖の保管には、通気性と吸湿性に優れた和紙製の「たとう紙」を使うのが基本です。

和紙は静電気が起きにくく、生地への負担を軽減するため、長期保管との相性が抜群です。

-

活用のポイント:

- ・衿や裾に和紙を一枚挟むと、摩擦や折りジワを防げます

- ・防湿・防虫加工が施された市販のたとう紙もおすすめ

- ・たとう紙は1〜2年を目安に交換しましょう(湿気やにおいが気になったときも早めに取り替えを)

レンタル・購入で違う?返却や長期保管時のチェックポイント

振袖をレンタルされた方と、ご購入またはご家族から譲り受けた方とでは、着用後に取るべき対応が大きく異なります。

ふたつのケースごとに、それぞれのチェックポイントや注意事項をわかりやすくご紹介します。

レンタル振袖の場合|返却時に気をつけたいポイント

振袖をレンタルされた方は、返却が必要になります。店舗によってルールは多少異なりますが、基本的な対応ポイントは以下の通りです。

■ クリーニングは不要が基本

成人式後、「汚れがついてしまったかも…」と心配される方もいらっしゃいますが、成人式振袖レンタル専門店ふりそでエイトではクリーニング不要でそのままご返却いただけます。

プロの目で状態を確認し、必要なメンテナンスはすべて店舗側で行いますので、自己判断での洗濯やアイロンがけは絶対に避けてください。

■ 指定されたたたみ方・梱包方法を守る

店舗によっては、返却時のたたみ方や梱包方法に指定がある場合もあります。

成人式振袖レンタル専門店ふりそでエイトでは、専用のケースやたとう紙を同封しており、簡単なたたみでOK。専門知識がなくても安心です。

■ 同梱物の確認も忘れずに

帯、帯揚げ、帯締め、長襦袢などの小物類もすべて揃っているかをチェック

髪飾り・草履・バッグなど、付属アイテムの入れ忘れにご注意ください

購入・ママ振袖の場合|長期保管に向けた準備

ご自身で振袖をご購入された方や、ご家族の振袖(いわゆる「ママ振袖」)をお持ちの方は、着用後のメンテナンスと保管準備が必要です。

以下のようなステップを踏むことで、長期保管でも美しい状態を保つことができます。

■ 着用後は必ずクリーニングへ

正絹の振袖は、見た目に汚れがなくても、皮脂や汗による黄ばみのリスクがあります。

着用後はなるべく早く、着物専門のクリーニング店に出しましょう。

※一般的なクリーニング店では対応できないことがあるため、着物専門業者を推奨します。

■ 収納前のひと手間が生地を守る

たとえ忙しくても、収納前にこのひと手間を行うことで大切な振袖を守ることができます。

- ・クリーニングから戻ったあとは、風通しの良い室内で1日ほど陰干し

- ・襟元や袖口に和紙を挟むことで、折れや摩擦による劣化を軽減

- ・たとう紙で丁寧に包み、防虫剤を適切に配置してから収納

■ 経年による劣化を防ぐ工夫も

長期保管では、時間の経過による色あせ・カビ・変色への対策が必要です。

- ・通気性の良い場所に保管する(押し入れの上段など)

- ・たとう紙は1〜2年ごとに新しいものへ交換

- ・年に1回は状態チェックと虫干しを実施

振袖を美しく保つために大切なこと

振袖は一生に一度の晴れの日を彩る、特別な一着。

そしてその美しさを長く保つために大切なのは、特別な技術ではなく、基本的なケアを丁寧に行うことです。

ここまでの記事でご紹介してきた、

- ・着用後すぐに風を通す

- ・汚れや湿気のチェックを怠らない

- ・正しいたたみ方で折りジワを防ぐ

- ・和紙やたとう紙を使って通気性を確保する

- ・防虫剤の選び方と配置に気をつける

- ・年に1〜2回の虫干しを忘れずに行う

こうした一つひとつの積み重ねこそが、振袖を次の機会まで美しく保つ最大のポイントです。

“しまいっぱなし”にしない意識が美しさを保つ

たたんで終わりではなく、定期的にたとう紙を開いて状態を確認したり、収納場所の湿度や虫害に注意したりと、少しの心がけで着物はぐっと長持ちします。

何年後に再び袖を通すその日まで、安心して保管できるように、振袖にとって最適な環境を保ちましょう。

思い出を未来につなぐために

成人式で袖を通した振袖は、自分だけでなく家族や次世代へ受け継ぐこともできるかけがえのない一着です。

正しいお手入れを続けることで、未来の大切な瞬間にも再び活躍してくれるでしょう。

振袖のたたみ方・保管方法についてよくある質問(FAQ)

ここでは、振袖のたたみ方や保管に関して、実際によく寄せられる疑問とその回答をご紹介します。

初めての方はもちろん、「これで合っているのかな?」と不安な方も、ぜひチェックしてみてください。

Q. 振袖はクリーニングに出すべき?タイミングは?

A. はい、必ず出すべきです。

着用後は必ず専門のクリーニングに出すことをおすすめします。

たとえ目立った汚れがなくても、汗や皮脂が付着している可能性があり、時間が経つと黄ばみや変色の原因に。

理想は着用後1週間以内。早めに出すことで、生地へのダメージを最小限に抑えられます。

一般的なクリーニングではなく、「着物専門店」や「和装クリーニング」に依頼するのが安心です。

Q. たとう紙はどこで手に入りますか?再利用しても大丈夫?

A. 呉服店や着物専門通販サイトで購入できます。

市販のたとう紙には、防虫・防湿加工が施された高機能タイプもあり、保管環境に合わせて選ぶのがおすすめです。

再利用も可能ですが、以下のような状態であれば新しいものに交換しましょう:

- ・シミや湿気による波打ちがある

- ・防虫剤のにおいが強く移っている

- ・購入から2年以上経過している

Q. 保管中にカビが出てしまいました。どうすればいいですか?

A. 早めの対応が必要です。

まずは風通しの良い室内で陰干しをしてください。

カビが軽度であれば、乾いた柔らかい布で表面をやさしく拭き取り、その後すぐに専門のクリーニング店に相談しましょう。

カビが繊維の奥まで入り込んでいる場合、素人の手入れでは完全に落とせないため、必ずプロに任せてください。

Q. 虫干しって本当に必要?やらないとどうなりますか?

A. カビや虫害のリスクが高まります。

長期保管する場合は、虫干しを行わないと湿気がこもり、カビや虫害のリスクが高まります。

特に絹素材は湿度に敏感なので、最低でも年に1〜2回の虫干しが推奨されます。

虫干しは晴れた乾燥した日に、室内の陰で数時間が目安

一緒に保管している帯や長襦袢などもまとめて風を通すと効果的です

Q. 自分でたたむのが不安です。お店にお願いできますか?

A. はい、着物専門店ではたたみ直しのサービスを行っている場合があります。

成人式振袖レンタル専門店ふりそでエイトでも、ご購入・レンタルいただいた振袖について、たたみ方や保管方法のアドバイスをスタッフが丁寧にサポートしております。

「うまくできるか不安」「大切な振袖だから確実に保管したい」という方は、お気軽に店舗までご相談ください。

成人式振袖専門店ふりそでエイトならクリーニング不要で簡単返却!

「振袖って、お手入れやたたみ方が大変そう…」

そんな不安を感じている方にこそ、成人式振袖レンタル専門店ふりそでエイトのレンタルサービスをご利用いただきたい理由があります。

当店では、成人式後の返却時にクリーニングや専門的なたたみは一切不要。お客様の手間を最小限に抑え、安心してご利用いただける体制を整えています。

クリーニング不要!そのまま返却OK

振袖をご着用後、そのままの状態でご返却いただいて問題ありません。

多少のシワや汚れがあっても、すべて当店で確認・クリーニングを実施いたします。

自己判断での洗濯やアイロンがけは不要です。むしろ生地を傷める原因となるため、お控えください。

専門スタッフが返却後の状態をチェック&メンテナンス

ご返却後は、着物に精通した専門スタッフが1点ずつ状態をチェック。

クリーニング・メンテナンスを完全自社管理で行い、次に着る方へも美しい状態でお届けできるよう整えています。

まとめ|大切な振袖をきれいに保管するために

成人式のために選んだ大切な振袖。

その美しさを長く保つためには、着用後の正しいたたみ方や保管方法を知っておくことが何より重要です。

本記事では、以下のポイントを中心に、初心者の方にもわかりやすくご紹介しました。

-

■振袖をたたむ前に行うべき準備と注意点

- ・基本のたたみ方と丁寧な手順

- ・正絹素材に適した保管環境と道具の選び方

- ・レンタルと購入で異なる返却・保管対応

- ・次世代にも引き継げる振袖のケアの心がけ

どれも難しいことではありませんが、ひとつひとつを丁寧に行うことが、振袖を美しく保つ最大の秘訣です。