目次

卒業式で多くの女性が身にまとう「袴」。華やかで凛とした佇まいが魅力ですが、そもそも袴とはどのような衣装なのでしょうか?

この記事では、「袴 意味」をはじめ、袴の歴史や文化的背景、卒業式での着こなし方や人気のスタイルまで、袴に関する基本情報を丁寧にご紹介します。

袴に込められた思いや選び方のポイントを知って、人生の門出をより思い出深いものにしましょう。

■あわせて読みたい

【袴の歴史と由来って?卒業式に袴を着る理由とおすすめ袴スタイル集】

袴とは?基本の意味と現在の位置づけ

袴(はかま)とは、着物の上から履くスカートやズボンのような和装アイテムで、腰から下を覆う衣装です。

もともとは男女問わず使用されていたもので、現代では特に卒業式における女性の正装として広く親しまれています。

かつては、男性の戦装束や日常着として活用されており、その形状は足を左右に分けて通す“ズボン型”で、動きやすさが重視されていました。

女性も平安時代には、宮中に仕える女官たちが長ズボンのような形の袴を着用しており、格式ある衣装としての役割を果たしていました。

時代が進み、明治時代になると、女子学生の制服として“行灯袴(あんどんばかま)”と呼ばれるスカート型の袴が登場し、知性と品位を象徴するスタイルとして受け入れられていきます。

現代において袴は、特別な日のための“非日常”を演出する装いへと変化しました。

その背景には、時代ごとの服装文化や美意識、社会的な価値観の移り変わりが色濃く反映されています。

袴に込められた意味と象徴性

袴は、ただの衣装ではなく、深い意味と精神性が込められた装いです。

日本の伝統文化に根ざした袴には、「礼節」や「美徳」を大切にする想いが象徴されています。

ここでは、袴の形状や所作に込められた意味を通して、その奥深さをご紹介します。

折り目に込められた“七徳”の精神

剣道着として着用する袴には、前側に5本、後ろ側に2本、計7本の折り目があることをご存知でしょうか?

この折り目には、「仁・義・礼・智・信・忠・考」という7つの徳目が込められているといわれています。

これは、武士道や修行の道を大切にしてきた日本人の精神を象徴するもので、特に剣道や弓道など武道の場で袴が用いられる理由の一つでもあります。

折り目を正し、姿勢を正す——。

袴は「心の在り方」を表す装いであり、単なる服ではないのです。

袴の歴史と女性との関係

袴は、日本の長い歴史の中で、時代ごとにその役割や意味を変えながら発展してきました。

特に女性との関わりについては、文化や価値観の移り変わりとともに深く関係しています。

ここでは、古代から現代に至るまでの袴の変遷と、女性とのつながりを振り返ってみましょう。

古代〜中世:格式ある装いとしての袴

袴の起源は古墳時代や飛鳥時代にさかのぼります。

中国の影響を受けて取り入れられたとされ、当初は貴族や高位の男性たちが儀式の場などで着用していました。

袴は身分を表す象徴的な衣装でもあり、布の質や色、形状によって身分の違いが表されていました。

一方、女性が袴を着るようになるのは平安時代。宮中に仕える女官たちは、十二単(じゅうにひとえ)の中に袴を重ねて着ていました。

この頃の袴は長くてゆったりとした形で、裾を引きずるような優雅なスタイルが特徴です。

袴は、格式や清浄さを保つための装いとして、女性の生活にも深く根付いていきました。

明治時代:女学生文化と袴の復権

明治時代は、女性と袴の関係において大きな転換期です。

西洋の教育制度が導入され、女子教育が広がる中で、当時の女性教育者たちが「動きやすく、品格がある服」として袴を制服に取り入れました。

このとき着用され始めたのが「行灯袴(あんどんばかま)」と呼ばれるスカート型の袴です。

従来のズボン型よりも裾が広がっており、座る・立つといった所作がしやすいことから、実用性と見た目の美しさを兼ね備えた装いとして人気を博しました。

この時代以降、袴は「知性」「品格」「女性の自立」の象徴として定着し、卒業式という人生の節目にふさわしい衣装としての地位を確立していきます。

なぜ卒業式に袴を着るの?

卒業式といえば、華やかな袴姿を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

なぜ、今では当たり前のように「卒業式=袴」というイメージが定着しているのでしょうか?

その背景には、女学生文化の名残や、装いに込められた意味が深く関係しています。

女学生文化から続く“知性と自立”の象徴

袴が卒業式の定番スタイルとなった始まりは、明治時代の女子教育の広まりにあります。

当時、女性も高等教育を受けられるようになり、女学校が各地に設立されました。

このとき、活動的でありながら品位を保てる服装として「行灯袴(あんどんばかま)」が制服に採用されるようになります。

袴は「勉学に励む女性の象徴」としての役割を果たし、卒業式という節目にふさわしい“学びの集大成”としての意味を持つようになりました。

つまり、袴姿は単なる衣装ではなく、「知識」「自立」「新たな門出」を象徴する装いなのです。

“特別な1日”を彩る、現代の卒業式袴スタイル

現代の卒業式においても、袴は多くの女性たちから選ばれる人気スタイルです。

振袖の袖が長く揺れる様子と、袴の直線的で品のあるシルエットが調和し、格式と華やかさを兼ね備えた卒業式スタイルを演出します。

また、草履だけでなくブーツを合わせる「袴×ブーツスタイル」も定番化しており、現代風にアレンジされたスタイルが多くの女性に支持されています。

袴で「けじめ」をつけるという文化

卒業式は、学生生活を締めくくる“けじめ”の場でもあります。

その場において、制服や普段着ではなく、あえて伝統的な袴を着るという行為には、「人生の節目を大切にする」日本人特有の感性が込められています。

華やかでありながらも背筋が伸びるような装い──それが袴なのです。

その装いには、自分自身への労いと、これから新たな一歩を踏み出すための覚悟が自然と表れてくるのかもしれません。

袴の種類と着こなしのポイント

卒業式での袴スタイルは一見すると似ているように見えますが、実は「袴の種類」や「着付けの位置」「足元のコーディネート」によって印象が大きく変わります。

自分にぴったりのスタイルを見つけるためには、基本的な種類や着こなし方のポイントを知っておくことが大切です。

主な袴の種類と特徴

袴には大きく分けて以下の3つの種類があります。

それぞれ形状や動きやすさ、見た目の印象が異なります。

■ 馬乗り袴(うまのりばかま)

名前のとおり、もともとは馬に乗る際に着用された袴で、左右の足を分けて通すズボン型のスタイルです。

動きやすく、剣道や居合道など武道の場でもよく使われています。

伝統的なシルエットが特徴で、カッコよさや格式を重視したい方におすすめです。

■ 行灯袴(あんどんばかま)

スカートのように広がった形が特徴の、もっとも一般的な女性用袴です。

足を分ける構造がなく、見た目にも柔らかく上品な印象を与えます。

卒業式ではこの行灯袴が主流で、振袖との相性も抜群。

初心者にも着やすく、可愛らしさと品格を両立できます。

■ 襠有袴(まちありばかま)

馬乗り袴と行灯袴の中間にあたるタイプで、スカート風に見えつつも、内側に足を通す空間(襠=まち)があるのが特徴です。

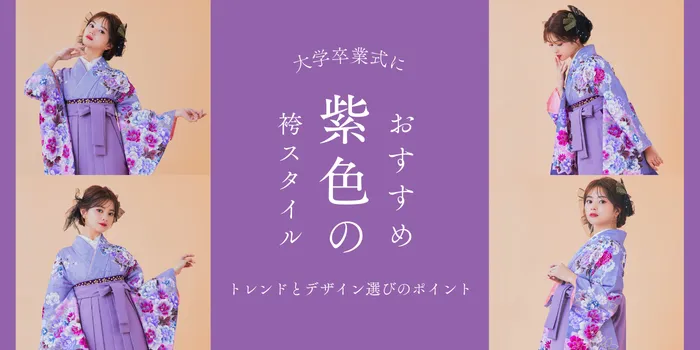

色柄の選び方とコーディネートのコツ

袴の色や柄によって印象は大きく変わります。

たとえば、落ち着いたエンジや深緑は大人っぽく上品な印象を与え、パステルカラーや花柄は可愛らしさや華やかさを演出してくれます。

振袖との色合わせもポイントです。

反対色でコントラストをつけるのもよし、同系色でまとめて統一感を出すのもよし。

試着の際に写真を撮って、全体のバランスを見ることをおすすめします。

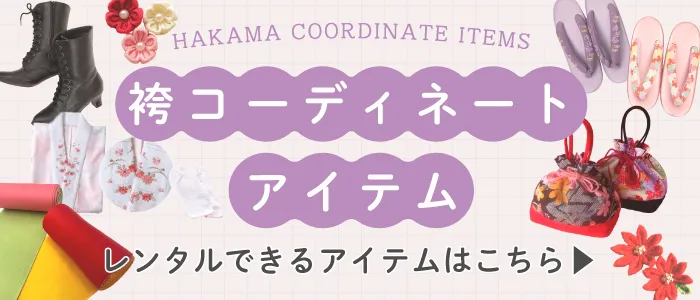

袴×ブーツスタイルの由来とトレンド

袴に合わせる足元といえば、以前は草履が定番でしたが、今では「袴×ブーツスタイル」が主流となりつつあります。

レトロでおしゃれな印象を与えるこのスタイルには、意外な歴史と現代らしい魅力が詰まっています。

「はいからさんが通る」が火付け役に

袴にブーツを合わせるファッションが一般に浸透したきっかけは、1970年代に連載された人気漫画『はいからさんが通る』だと言われています。

物語のヒロイン・花村紅緒(はなむら べにお)が、袴に編み上げブーツを履いて登場する姿が話題を呼び、大正ロマンを象徴するスタイルとして一世を風靡しました。

もともと、明治から大正時代にかけて女子学生の間でブーツが広まりつつあり、動きやすさや防寒性を求めて実際に履かれていた背景もあります。

そこに紅緒のような“はいから(=モダンでおしゃれな)”スタイルが重なり、袴×ブーツは知的で個性的な装いとして定着していきました。

実用性とおしゃれの両立

袴にブーツを合わせる最大のメリットは、その「歩きやすさ」と「足元の安定感」にあります。

草履と違って脱げにくく、寒い季節でも暖かく履けるため、卒業式シーズン(2月〜3月)には実用性の面でも非常に人気です。

また、ブーツは足首をしっかりホールドしてくれるため、姿勢が自然と良くなるという利点も。凛とした立ち姿を引き立てるのにも効果的です。

現代流!袴×ブーツコーディネートのポイント

現代の卒業式では、袴に合わせて選ぶブーツにも工夫が見られます。

特に人気なのが、レースアップ(編み上げ)タイプのショートブーツ。

色は黒や茶色が定番ですが、袴や着物の色味に合わせてベージュや白、クリーム色などのニュアンスカラーを取り入れる方も増えています。

丈はくるぶし〜ふくらはぎあたりが一般的。

袴丈とのバランスを見ながら、少し足首が見えるくらいに調整することで、よりスッキリと洗練された印象になります。

卒業式に向けた袴レンタルのポイント

袴を一式そろえるのはなかなか大変……そう思われる方も多いのではないでしょうか?

実は近年、卒業式に向けた袴レンタルがとても一般的になっており、多くの学生さんが手軽に、そして自分らしく装いを楽しんでいます。

ここでは、袴レンタルのメリットや選び方、準備の流れなど、初めての方でも安心して袴選びができるポイントをご紹介します。

袴レンタルのメリット

袴レンタルの最大のメリットは、「手軽さ」と「コストパフォーマンス」です。

振袖や袴をすべて購入するとなると、高額になる上に保管やお手入れの手間もかかりますが、レンタルであれば必要な時に必要なものだけをそろえることができます。

自分に合った袴の選び方

レンタルといえども、選ぶ楽しさは本格的。

袴の色や柄、着物との組み合わせはもちろん、サイズ選びもとても大切です。

試着が可能な店舗では、必ず実際に着てみることをおすすめします。

身長や体型に合ったサイズ感はもちろん、写真に写ったときのバランスもチェックポイントです。

また、人気の色柄は早期に予約が埋まることも多いため、早めの予約(4月~6月)が理想的です。

■あわせて読みたい

【卒業式袴レンタル予約はいつから準備?おすすめ時期と選び方のポイント!】

理想の袴コーデは卒業式袴専門店ハカマエイトで!

「自分にぴったりの袴を着たい」「卒業式を特別な思い出にしたい」——そんな想いに寄り添うのが、「卒業式袴レンタル専門店ハカマエイト」です。

ハカマエイトでは、豊富なデザインラインナップと、経験豊富なスタッフによる丁寧なコーディネート提案で、お客様一人ひとりの個性に合わせた袴スタイルをお選びいただけます。

選ばれる理由①:トータルコーディネートが簡単

着物・袴・帯・小物・ブーツまで、すべてセットでレンタル可能。

どれを組み合わせてもセンス良くまとまるように、プロが全体のバランスを考えてスタイリングをお手伝いします。

「色の組み合わせがわからない」「個性的だけど派手すぎない袴にしたい」などのご要望にも柔軟に対応いたします。

選ばれる理由②:お得なプランと手間なしサービス

① 前撮りも申込可能

② 当日着付け・ヘアセットオプションあり

③ クリーニング不要で返却OK

「卒業式袴レンタル専門店ハカマエイト」なら、卒業式の準備が一か所で完結するから、忙しい学生さんにも大人気です。

思い出に残る1日だからこそ、後悔のない袴選びを。

卒業式は一生に一度の晴れ舞台。ぜひ、「卒業式袴レンタル専門店ハカマエイト」で“とっておきの私”に出会ってください。

まとめ:袴の意味を知って、特別な一日をもっと素敵に

卒業式で着る袴には、ただの衣装以上の意味と歴史、そして女性の人生に寄り添ってきた物語があります。

知性や礼節を象徴する袴は、節目の1日にふさわしい装いとして、今も多くの方に選ばれています。

大切な卒業式には、ぜひ卒業式袴専門店ハカマエイト(大阪、京都、神戸三宮、名古屋)の袴スタイルで、さらに特別な思い出を作ってくださいね。